運送業許可の役員法令試験を専門家が解説(はじめての方必読!)

運送業の許可を取るためには「役員法令試験」という試験に受からないといけないと聞いたんですが本当ですか?

はい。本当です。

御社の運送業担当役員となる方が役員法令試験を受験して、それに合格しなければ運輸局の審査が進まないのです。

役員法令試験は難しいのですか?

条文集を参照しながら問題を解くのですが、最近の合格率は50%前後といったところです。

試験対策をしてから受験しないと不合格になる試験と言えるでしょう。

不合格が2回になると申請が却下処分となってしまうので、試験対策をして絶対に合格しましょう。

それでは今回は、法令試験について確認してみましょう。

トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を取得するためには、運送業に関する法令順守のために、法令試験に合格しなければなりません。

この記事では、この法令試験を誰が受けなければいけないのか、どのタイミングで受験するのか、試験に合格しないとどうなるのか、出題範囲はどこか、などについて説明します。

※規制のルールは特に言及の無い限り関東運輸局管内を前提に説明しています。

また、シグマでは、役員法令試験対策セミナーを毎月開催しております。試験に合格できるかご不安をお持ちの方はぜひセミナーへの参加をご検討ください。

Contents

誰が受験するのか

運送業許可申請をしたのが、会社などの法人であれば常勤の運送業担当役員のうち1名が、個人事業主であれば事業主本人が受験します。

常勤の役員が複数いるからといって、同じ会社から何名も受験できるわけではなく、受験できるのは1名だけです。

取締役は複数いる株式会社の場合、受験するのは代表取締役に限らず、運送業担当の取締役が受験することができます。

なお、この法令試験は運行管理者試験とは別の試験ですので、運行管理者試験に合格しているからといって受験しなくてもよいというものではありません。

よくご質問頂くのが、運送業許可を取得されて運輸開始後に、役員法令試験を受験した役員が退任したケースです。

後任の役員の方が役員法令試験に合格する必要があるのかとご質問いただきました、この場合の後任役員の方は法令試験試験を受験する必要はありません。

これは役員法令試験は、許認可を取得するための条件であって、許認可を維持するための条件ではないからです。

いつ受験するのか

法令試験は、奇数月に実施されますので、2ヶ月に1度のペースで実施されるということになっています。

運送業許可申請が受理された後で、運輸局から郵送される法令試験実施通知書に記載された日時・場所で受験することになりますので、申込みは不要です。

法令試験実施通知書は、試験実施日の10日前頃に、運輸局より申請者の住所(法人の場合は本店所在地)宛に、郵便で届きます。

「法令試験に合格してから申請準備を進めたいという」ご相談をいただくのですが、試験の制度上、残念ながらそれはできません。

受験資格を得られるのは、申請書を運輸局へ提出し受理された申請者に限定されているからです。

試験に落ちたらどうなるのか

不合格の場合は、1度だけ再受験が可能です。

これで合格すれば何の問題もありませんが、再受験で不合格になってしまうと申請は却下されてしまいます。

通常は運輸局側が却下処分を行う前に申請者が申請書を取り下げます。

2回不合格の場合でも、再度許可申請書を提出すれば、法令試験を再受験することは可能です。2回不合格の場合、運送業の許可申請は永遠に出来ないと思われる方もいらっしゃいますが、そうではありませんのでご安心ください。

とはいえ、1回目、2回目の試験に不合格になると、許可申請書提出から短くとも3ヶ月が経過しています。不合格後に申請を取り下げてから再申請ということになりますと、許可取得が大幅に遅れてしまいますし、様々な準備にも悪影響を及ぼします。

運送業許可申請のために営業所や車庫を借りている場合は、事業を開始できないのに家賃は払い続けなければなりませんし、そういった出費の影響で、預金額が減少してしまって1回目の申請時には満たすことができていたお金に関する要件を満たさなくなってしまうおそれも十分考えられます。

開業準備でなにかと忙しいとは思いますが、試験対策をおこなって、なんとしても2回以内での合格を目指しましょう。

出題範囲と合格基準

法令試験の出題範囲は以下のとおりです。

- 貨物自動車運送事業法

- 貨物自動車運送事業法施行規則

- 貨物自動車運送事業輸送安全規則

- 貨物自動車運送事業報告規則

- 自動車事故報告規則

- 道路運送法

- 道路運送車両法

- 道路交通法

- 労働基準法

- 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日 労働省告示第7号)

- 労働安全衛生法

- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

- 下請代金支払遅延等防止法

貨物自動車運送事業に関連する法令は運行管理者試験の出題範囲とほぼ重なっているので、運行管理者試験に合格した方であれば、比較的準備がしやすいと思います。

試験時間は50分です。

出題形式は、○×方式と選択方式で、30問出題され、24問以上正解すると合格となります。

試験のときに参考資料などを持ち込むことはできませんが、関係法令等の条文が載った条文集が配布されますので、条文集は参照することができます。

※法令試験条文集(国土交通省関東運輸局のウェブサイトに掲載されているものです。)

合格率

受験者の方々が気になるのが役員法令試験の合格率ではないでしょうか。

役員法令試験の合格率は受験される地域や実施月によって異なりますが、関東運輸局管内で実施された役員法令試験の合格率は以下のようになっております。

| 試験実施年月 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |

|---|---|---|---|

| 令和5年1月 | 66 | 44 | 66.6 |

| 令和5年3月 | 55 | 45 | 81.8 |

| 令和5年5月 | 71 | 40 | 56.3 |

| 令和5年7月 | 69 | 49 | 71.0 |

| 令和5年9月 | 73 | 51 | 69.8 |

| 令和5年11月 | 60 | 36 | 60.0 |

| 令和6年1月 | 67 | 32 | 47.7 |

| 令和6年3月 | 70 | 38 | 54.2 |

| 令和6年5月 | 72 | 37 | 51.3 |

| 令和6年7月 | 69 | 41 | 59.4 |

| 令和6年9月 | 65 | 30 | 46.1 |

| 令和6年11月 | 83 | 42 | 50.0 |

| 令和7年1月 | 86 | 45 | 52.3 |

| 令和7年3月 | 73 | 50 | 68.4 |

| 令和7年5月 | 83 | 62 | 74.6 |

| 令和7年7月 | 81 | 47 | 58.0 |

| 令和7年9月 | 77 | 40 | 51.9 |

| 令和7年11月 | 89 | 45 | 50.6 |

合格率が高い実施月は80%強のときもありました。しかしながら、令和6年1月以降の実施月によっては合格率が50%前後のときもありました。

つまり10人受験すると5人は不合格となるのが、運送業役員法令試験の現実です。

この数字が高いと思うか低いと思うかは人によって異なるところですが、「約5割が落ちる試験に2回以内で合格しないと許可が取れず、運送業参入の事業計画に大きな影響を与えてしまうかもしれない」というのは、受験される方にかかるプレッシャーも大きく、あまり油断はできません。

シグマの試験対策セミナーに参加される方でも、「簡単に受かると思っていたが1回目の試験に落ちてしまって、2回目は絶対に受からなければいけないから参加した」という方が複数いらっしゃいます。

とは言えしっかりと準備をして試験を迎えられれば、十分合格可能な試験ですので、過剰に恐れる必要もありません。

試験対策

シグマで運送業許可取得のお手伝いをしている方の中にも、法令試験に不安をお持ちの方は多いです。むしろ、全ての受験者が不安だと仰っています。

試験の難易度をご質問いただくことが多いのですが、「試験当日に条文集が配布されるから何とかなるだろう」と安易に考えていると不合格になる可能性が非常に高いです。

残念ながら、試験時間50分で、出題される30問全てを条文集を確認していたら、時間は全く足りません。

また、条文集を国土交通省のホームページからダウンロードして目を通したとしても、試験対策としては不十分だと言えるでしょう。

こう書いてしまうと「もの凄く難しくて合格できる自信が無い」とお感じになる方もいらっしゃるかもしれませんが、「よい準備」をして試験当日を迎えられれば、十分に一発合格が可能な試験です。

試験対策のポイント

「よい準備」と言っても条文集の内容をすべて暗記するということではありませんし、条文集を丸暗記することにはあまり意味がありません。条文集を使い、ポイントを押さえながら過去問の演習をするのが王道です。

過去問は関東運輸局のホームページよりダウンロードできます。

法令試験は、各地方運輸局ごとに実施されています。

関東運輸局管内以外に営業所を置かれる方は、営業所を管轄する地方運輸局のホームページをご確認ください。

過去問の演習を行う時に大切なのが条文集の使い方です。

試験時間は50分で30問ですから、1問に2分も使えないことになります。じっくり時間をかけて条文を探している暇はありませんので、試験当日の条文集の使い方が、役員法令試験の合否が分けると言ってよいでしょう。

試験の現場でいかに素早く出題されている条文にたどり着き、そこから必要な情報を得るにはどうしたらいいのか、ということを意識しながら問題演習を繰り返しましょう。

合格に必要な学習時間

「役員法令試験合格のために何時間くらい勉強しなければいけないか」

というのは多くの方からいただく質問なのですが、これは受験者個人の知識量、勉強し慣れているか、勉強環境といった様々な要因で変わってくるため、なかなか一概に「何時間勉強すれば合格できる」と言うのは難しいです。

運行管理者試験で勉強した知識を覚えているという方や、勉強が得意だという方は短時間の対策で合格できるかもしれませんし、逆に勉強に不慣れだったり、文字を読むのに苦手意識がある方は試験対策には、より多くの時間が必要になるかもしれません。

また、短期間に集中した方が効果が出しやすい人もいれば、長期間少しずつやる方が効果が出しやすい人もいると思います。

私たちがお手伝いした中では、運送業許可を取得する準備をはじめた時点から、毎日30分コツコツ勉強を続けて合格された方もいらっしゃいますし、仕事が忙しく試験対策に全然手が回らなかったものの試験直前に3日間営業所に缶詰めで朝から晩まで勉強して合格されたという方もいらっしゃいます。

いずれにせよ、準備開始は早いに越したことはありませんので、運送業許可を取得することが決まり、誰が役員法令試験を受験するかが決まった段階で、運輸局のホームページからダウンロードした過去問を解くのがよろしいかと思います。

合格のカギは条文集

繰り返しにはなりますが、過去問を解きながら条文集の引き方をマスターできれば役員法令試験は合格できます。

独学での合格も十分に可能ですが、学生と違って仕事の合間に勉強しなければならない受験生がほとんどですので、あまり勉強にばかり時間を割くことも難しいため、効率良く学習することも意識しましょう。

なるべく効率良く勉強したいという方や、自力での学習にご不安をお持ちの方は、行政書士事務所が提供している役員法令対策講座を活用するのがよいでしょう。

私ども、行政書士法人シグマでも役員法令試験対策セミナーを開催しており、セミナーの中では、試験対策のポイントや条文集の使い方なども解説しています。

シグマの役員法令試験対策セミナー

シグマでは、Zoomを使ったオンラインでのセミナーと、対面による個別レッスンを提供しています。

セミナーは3時間のカリキュラムで、役員法令試験合格のために必要な知識やテクニックの紹介、過去問の解説、試験現場での条文集の上手な使い方の紹介、問題演習などを行います。

質疑応答の時間もしっかりと確保いたしますので、試験に向けて少しでも不安を減らせるような内容になっております。

役員法令試験対策セミナーは、自社で申請手続きを行われた事業者様や、シグマ以外の行政書士事務所様にて申請手続きの代行を依頼したが役員法令試験対策に不安をお持ちの事業者様からも多数ご活用いただいております。

受講者の皆様からは、「法令集の見方、探し方のレクチャーを受けていましたので、落ち着いて試験を受ける事が出来ました」、「自主学習が効率的に進みました」(実際に受講生の方からいただいた声から抜粋)などの声が寄せられています。

役員法令試験対策にご不安をお持ちの運送事業者様は、ぜひご活用いただければ幸いです。

セミナーのより詳しい内容や開催日程につきましては、以下のページにてご確認いただけます。

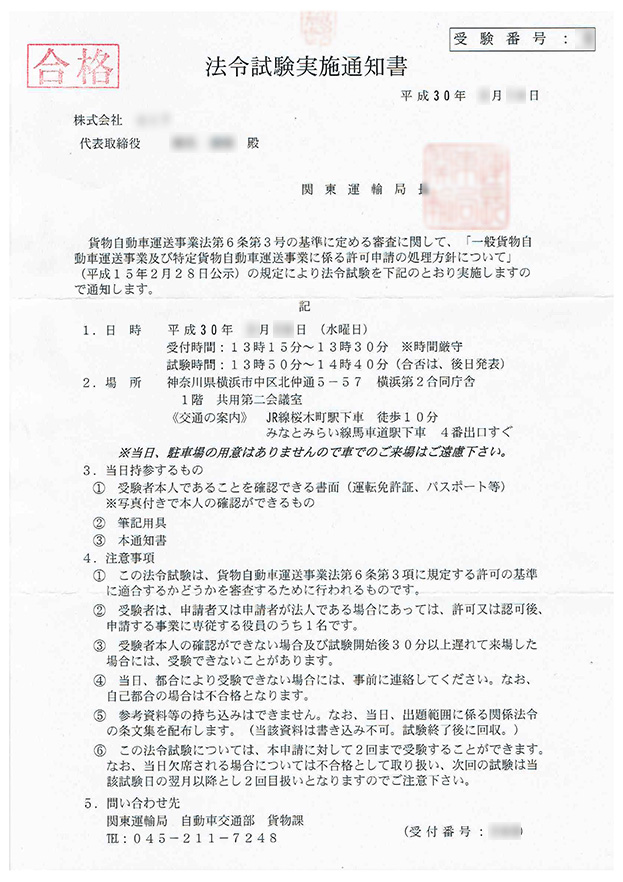

参考までに以下の画像はシグマのお客様が役員法令試験に合格した際に送付された合格通知書の実物の写真です。

まとめ

2度の受験で合格しないと申請取り下げとなる厳しい制度ですが、しっかり準備すれば過剰に恐れる必要はありません。

運送業許可申請の際には、早めにしっかり試験対策を始めることをオススメします。

運送業を専門としていない行政書士事務所に運送業の許可・認可申請手続きを依頼すると、役員法令試験の対策まで対応できないことが多いようです。

このような事務所に依頼した結果、申請代行費用は安いけど、役員法令試験について何もアドバイスをしてもらえなくて、1回目の試験で不合格となってしまい、運輸局の審査期間が2か月余計にかかってしまったというお話をよく耳にします。

シグマでは、許可・認可申請手続きの代行はもちろんですが、シグマに許可・認可申請手続きをご依頼いただいたお客様には、法令試験対策セミナー・役員法令試験個別レッスン費用の割引も行っております。

運送業の許可・認可申請の際の役員法令試験の受験に関して不安をお持ちの方もぜひ一度ご相談ください。

役員法令試験を受験される経営者様は、皆さん不安とプレッシャーを感じられておりますが、大丈夫です。

不安とプレッシャーを和らげるノウハウをシグマは持っております。

なお、役員法令試験を受験しなければならない許可・認可申請手続きをシグマへご依頼いただいたお客様には、試験対策として、過去問題集と条文集を無料で提供しております。

独学で試験対策が不安のお客様には、シグマが主催している役員法令試験対策セミナーや役員法令試験対策個別レッスンを定価の半額でご受講いただくことも可能です。

許認可申請手続きと役員法令試験対策の両方を、実績のある専門家に依頼されたい方は、シグマの起用をご検討ください。

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。なお、報酬額のお見積もりは、面談(対面もしくはオンライン)にて詳しいお話をお聞きしてからのご提示となりますので、ご了承ください。

お問い合わせには、必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、

- ご入力いただいたメールアドレスが間違っている

- 返信メールが迷惑メールフォルダ等に振り分けられている

- 返信メールが受信できない設定になっている

といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.